|

Abenberg:

Wie Phönix aus der Asche

In

burgenkundlicher Hinsicht sehr bedeutend waren die Erkenntnisse, die sich

aus der Burgenforschung an dieser Burg im Landkreis Roth ergaben. Diese

bestanden aus der Auswertung von 1988-1992 im Burghof durchgeführten

regulären Grabungen, nicht überarbeiteten fotogrammetrischen Aufnahmen

und aus ergänzender Bauforschung an den noch unverputzten Bauteilen.

Letztlich

gelang es trotz der nicht unerheblichen Substanz- und Informationsverluste

durch die schon erfolgte Restaurierung und Sanierung, die Baugeschichte

der Burganlage soweit aufzuschlüsseln, dass vier wesentlich Bauphasen

bildhaft rekonstruiert werden konnten.

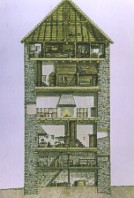

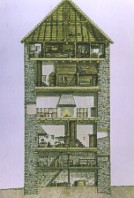

Von

diesen vier Bauphasen war die erste nur

archäologisch über Fundamente und

Ausbruchgruben erfassbar: eine um 1130/40 erbaute imposante

Turmburg der mächtigen Abenberger Grafen (ca.1050-1200), die für

museale Zwecke sowohl zweidimensional als auch dreidimensional

rekonstruiert wurden.

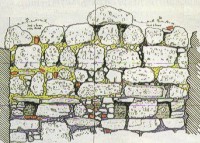

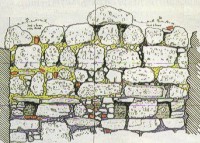

Zeittypisch war das sorgfältig geschichtete kleinformatige

Quadermauerwerk. Diese Turmburg, die zu den größten Bayern gehörte,

blieb Bestandteil einer neuen, zwischen 1230 und 1250 von den Hohenzollern

errichteten Ringmauerburg, die charakterisiert wird von Buckelquadern.

Entlang der Ringmauer erhoben sich neben dem Palas mehrere Burgmannenhäuser.

Steinmetzzeichen auf den Buckelquadern bewiesen, dass die Steinmetze von

hier auf die Hohenzollernburgen Wernfels und Cadolzburg weiterzogen und

dort tätig wurden.

Darüber

hinaus muss aufgrund auffälliger konzeptioneller Ähnlichkeiten ein- und

derselbe Baumeister den Neubau der Burgen Abenberg und Cadolzburg geplant

und realisiert haben. 1296 erwarb das Hochstift Eichstätt die

Burganlage und richtete hier ein Pflegamt ein. Nun erfolgte vor allem ein

Ausbau der Räumlichkeiten. In den 1880er Jahren erfuhr die

vernachlässigte Burgruine glücklicherweise eine burgenromantis che,

neugotische Erneuerung, indem Baulichkeiten instandgesetzt und

"ritterlich" eingerichtet, Türme und Erkertürmchen hinzugefügt

und alles mit che,

neugotische Erneuerung, indem Baulichkeiten instandgesetzt und

"ritterlich" eingerichtet, Türme und Erkertürmchen hinzugefügt

und alles mit

Miniaturzinnen garniert wurde.

Damit

entpuppte sich die Burg Abenberg als ein für vier Bauepochen hochrangiges

Objekt, an dem das Wachsen und Werden einer Burg in wichtigen

zeittypischen Bauformen bis hin zur burgenkundlicher Rezeption im

Historismus greifbar wird. Seriöse,

dreidimensionale Inszenierungen in den beiden Ausstellungsräumen befreien

diese neuen Informationen vom wissenschaftlichen Moder und erfüllten sie

mit Leben. Dadurch werden modernste Aspekte der Burgenkunde,

Burgenforschung, Baugeschichte und des Burglebens spannend und anschaulich

vermittelt.

Interview:

(Auszug)

Der selbständige Mittelalterarchäologe Dr.

Joachim Zeune hat etwas geschafft, wovon die meisten Menschen nur

träumen: Er hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Seit 1995 betreibt

er in Bamberg ein „Büro für Burgenforschung“.

DAMALS

sprach mit ihm über diese in Deutschland einzigartige Einrichtung.

DAMALS: Welche

Art von Dienstleistungen bieten Sie in Ihrem „Büro für Burgenforschung“

an?

ZEUNE: Wir machen praktisch einen Komplettservice um Burgruinen und

Burgen herum. Das geht von Bauforschung, Bauanalyse, Archäologie,

Dokumentation, Schadenskartierung, Sanierungskonzepten über Archivalien

bis hin zu didaktischen und

touristischen Erschließungen und

Publikationen.

DAMALS:

Wie entstand die Idee,

ein solches Büro einzurichten?

ZEUNE: Es begann damit, dass ich als Jugendlicher schon sehr großes

Interesse an Burgen hatte. Ein Problem war, dass es wenig gute Literatur

gab. Ich habe mich dann als Autodidakt in die Burgenforschung

eingearbeitet. Einen Lehrstuhl ab es ja damals noch nicht der besteht erst

seit 1982 mit der Mittelalterarchäologie in Bamberg. Ich bin in diese

Lücke hineingestoßen, habe an der Universität mein Wissen

vervollständigt. Es bestand Bedarf, denn über Burgen wurde wenig seriöse

Forschung betrieben. Von daher hat es sich angeboten, mich nach Beendigung

der Unizeit in der Burgenforschung selbständig zu machen.

DAMALS: Finanziert sich Ihr Büro als reines Wirtschaftsunternehmen?

ZEUNE:

Ja, wir arbeiten als Unternehmen. Und ich bin praktisch derjenige, der die

anfallenden Arbeiten an die verschiedenen Mitarbeiter delegiert.

DAMALS: Wie viele Mitarbeiter beschäftigen Sie?

ZEUNE:

Wir sind ziemlich viele Mitarbeiter aus lauter verschiedenen Disziplinen.

Die moderne Burgenforschung ist eine interdisziplinäre Forschung,

dementsprechend sind Kunsthistoriker, Historiker, Bauforscher und

Archäologen beteiligt. Normal ist ein Umfang von ein oder zwei Projekten

und etwa sechs Mitarbeitern.

DAMALS: Ihre Aufträge erhalten Sie aus dem ganzen Bundesgebiet?

ZEUNE: Ja, aber auch aus dem Ausland. Wir haben Projekte in

Österreich und Italien, im Moment sind wir dabei, eines in Frankreich

aufzubauen.

DAMALS: Im 19. Jahrhundert stellte man bekanntlich einen völlig

anderen Anspruch an Restaurierungen. Was halten Sie vom Wiederaufbau

von Burgen, sowohl damals als auch heute?

ZEUNE: Man muss natürlich immer im Auge behalten, dass eine Burg, so

wie sie da steht, ein Geschichtsdokument mit einer ganz eigenen

Baugeschichte ist. Es müssen etliche Dinge eingebaut werden:

Entsorgung, Versorgung, sanitäre Anlagen und vieles mehr. Vom

Originalbestand bleibt letztlich wenig übrig.

DAMALS: Wo liegen heute die Schwierigkeiten bei der Burgsanierung?

ZEUNE:

Ein alter Streit in der Denkmalpflege besteht zwischen Restaurieren oder

Konservieren. Erst in den letzten paar Jahren hat sich das Denkmalamt

dazu entschlossen, auch einmal „nein“ zu sagen. Ich bin der Meinung,

dass Rekonstruktionen besser im Kopf ablaufen sollten. Man kann zum

Beispiel eine lnfotafel mit schönen Zeichnungen aufstellen, das ist

eine sinnvolle Sache. Man kann doch eine Ruine einfach stehen lassen und

sie für die Öffentlichkeit durch Infotafeln erschließen. Also eine

sanfte Nutzung vornehmen, entgegen dem absoluten Nutzungswahn.

DAMALS: Warum

werden Maßnahmen genehmigt, die die alte Substanz zerstören?

ZEUNE: Das hat viel mit dem sogenannten

Freizeitwert zu tun. Es gab eine Zeit,

in der Gemeinden entdeckten, dass das Mittelalter hohes Interesse in

der Bevölkerung genießt. Eine Gemeinde im Bayerischen Wald zum

Beispiel hatte eine kleine Burgruine mit einem etwa sechs Meter hohen

Turmstumpf. Man fing dort an, die Burg nicht nur komplett auszugraben,

sondern ihren Turm gleich aufzustocken und ihn in ein 24 Meter hohes Ungetüm

zu verwandeln. Bei einem anderen Projekt ging es um eine Burgsanierung.

Dort hatte sich ein „Verein zum Wiederaufbau der Burgruine“ gegründet.

Seine Mitglieder haben mit der Sanierung ihrer Burgruine begannen,

was am Anfang auch gut lief. Durch ein Burgfest bekam das Ganze aber eine

Eigendynamik. Man fing an, Toiletten einzubauen, ein Dach einzuziehen,

schließlich benötigte man abschließbare Räume, in denen man Bier

und Nahrungsmittel lagern konnte. Dann hat man für eine Kellerbar ein

Gewölbe eingebaut. Es wurden weitere Burgfeste veranstaltet, worauf

die Gesundheitsbehörde mehr sanitäre Einrichtungen forderte. Auch

die Versorgung musste ausgebaut werden. Am Schluss wurde im Bergfried ein

Turmstüberl eröffnet, dann ein Museum eingerichtet. Schließlich sollte

die Burg verschließbar werden, weshalb man die Burgmauern wiedererrichtet

und ein Tor eingesetzt hat. Inzwischen veranstaltet man dort

Musikfestivals und andere große Feste. Es findet eine intensive Nutzung

statt, von der Ruine selbst ist gar nichts mehr zu erkennen.

DAMALS: Kann einem der Denkmalschutz helfen, gegen solche „Bausünden“

vorzugehen?

ZEUNE: Die Denkmal pflege ist stellenweise einfach

personell überfordert, hat zu viele Objekte zu betreuen und zuwenig

Leute. Da immer weniger Geld vorhanden ist, werden oft einfach die

billigsten Lösungen angestrebt. Andererseits wirkt sich die schlechte

Finanzlage auch positiv aus:

Heute

achten die Träger wieder darauf, wie man mit wenig Geld möglichst viel

sichern kann. Maßnahmen, die früher in einem Jahr passiert sind,

ziehen sich heute über einen Zeitraum von drei, vier Jahren, was ein

gutes

Tempo für eine Sanierung ist. Man kann zwar weniger tun, aber das

behutsamer. Daher ist es aus unserer Sicht gar nicht mal schlecht, dass

nicht mehr in dem Maß Geld vorhanden ist, auch wenn man manchmal ins

andere Extrem abrutscht.

Eine Ruine so zu

sanieren, dass sie noch ein paar

hundert Jahre hält und man nicht das Gefühl hat, etwas zerstört zu

haben, ist Verantwortung genug. Das ist die Philosophie, die ich habe und

die meine Mitarbeiter teilen.

Das Interview führte Benedikt Leder.

|